Présentation générale de la journée d’étude

Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre du programme de recherche de l’équipe cinéma (unité de recherche Ars : Pratiques et Poétiques) consacré aux imaginaires de la fabrique du film. Nous nous attacherons plus particulièrement aux statuts et représentations des comédiens et comédiennes de doublage, doublure et cascade, à savoir des personnes qui doivent figurer, incarner, remplacer – par la voix, la chair, une silhouette – tout ou partie d’un acteur ou d’une actrice clairement identifié.e à l’écran. Quelle visibilité accorde-t-on à ces métiers dont le cœur réside dans l’art de se cacher ? Du casting à la promotion des films, les places, fonctions et reconnaissances attribuées à ces comédiens et comédiennes peuvent être interrogées dans la perspective du système complexe et hiérarchisé de l’équipe de cinéma. De même au moment du tournage, comment leur emploi se caractérise-t-il notamment en regard de celui des acteurs et actrices de premier rôle ? Comment ces personnes à la fois visibles/audibles et dont l’identité doit se fondre dans celle d’un.e autre, sont médiatisées, questionnées, mises en lumière ? Quels enjeux identitaires à l’œuvre dans les représentations documentaires ou fictionnelles qui les mettent en scène ? Telles sont les questions posées. La journée d’étude alternera des communications scientifiques, une table ronde avec des professionnels et une projection commentée de documents issus du fonds de l’INA, partenaire de l’événement.

Programme

8h30 accueil et ouverture de la journée

8h45-9h30 : Jean-Baptiste Massuet, « Quelle place pour les cascadeurs sur les tournages à l’ère des trucages numériques ? The Fall Guy (David Leitch, 2024) et la représentation des doublures cascade face au deepfake et aux images de synthèse »

Cette communication s’intéressera à la représentation des doublures cascade à l’ère des trucages numériques, en se focalisant sur le film The Fall Guy de David Leitch, sorti en 2022, dont le récit met en scène un cascadeur de cinéma, interprété par Ryan Gosling. Après avoir rappelé l’existence d’autres films mettant en scène ce métier invisible dans des contextes qui appellent chaque fois un traitement particulier de sa représentation, nous verrons que la note d’intention du film de 2022 s’explique à la lumière de la généralisation des effets spéciaux de synthèse et des IA qui mettent en danger le rôle des doublures cascade dans le domaine du cinéma d’action, ce que le récit de The Fall Guy paraît dénoncer. Nous nous apercevrons toutefois que tout en mettant diégétiquement sur le devant de la scène cette figure du cascadeur de cinéma, le traitement global du film (de sa fabrication à sa promotion, en passant par ses choix de mise en scène) tend paradoxalement à réinvisibiliser le corps de métier auquel il ambitionne pourtant de rendre hommage. Le film nous incitera dès lors à nous interroger sur une nouvelle voie empruntée par le traitement des cascades à l’ère des images retouchées par ordinateur, désormais cachées dans les plis de l’image composite, et dont la réalité, pourtant vantée outre mesure par les discours promotionnels, se trouve étrangement effacée par une forme « d’esthétique de la postproduction » qui tend à contaminer les images produites.

9h45-10h30 : Jules Lasbleiz, « Valorisation et médiatisation des comédiens participant à l’entreprise de résurrection numérique d’acteurs décédés »

Depuis les premières expériences de performance capture par Robert Zemeckis dans les années 2000, les comédien.nes soumis.es à ce dispositif constituent un élément essentiel de la médiatisation – et donc de la tentative de légitimation auprès du grand public – de ce dernier. De Tom Hanks dans Le Pôle express (Robert Zemeckis, 2004) à Sam Worthington et Zoe Saldaña dans Avatar (James Cameron, 2009) et Avatar : La Voie de l’eau (James Cameron, 2022), en passant par Andy Serkis dans La Planète des singes : Les Origines (Rupert Wyatt, 2011), tou.tes ont en effet mis.es en avant, lors de la promotion de leurs films, la « liberté de jeu » que la performance capture leur conférait. Mais, durant les années 2010, lorsque cette technologie vient à être utilisée dans le cadre de résurrections numériques d’acteurs ou d’actrices décédé.es, la logique semble s’inverser puisque, dans ce cadre, les comédien.nes soumis.es au dispositif n’apparaissent plus qu’à la marge au sein des différentes sphères médiatiques. En plus de nous interroger sur les raisons d’une telle invisibilisation, notre but ici sera de mettre en lumière le rôle de ces comédien.nes dans le cadre d’une résurrection par le numérique, et ce en présentant les quelques lieux où ces dernier.es ont justement été présenté.es et représenté.es. Il s’agira alors notamment d’évoquer les cas de Guy Henry et Ingvild Deila dans Rogue One : A Star Wars Story (Gareth Edwards, 2016), de Caleb et Cody Walker dans Fast and Furious 7 (James Wan, 2015), et de Bob Gunton dans SOS Fantômes : L’Héritage (Jason Reitman, 2021).

10h45-11h : pause

11h-12h30 Table ronde : le regard des professionnels

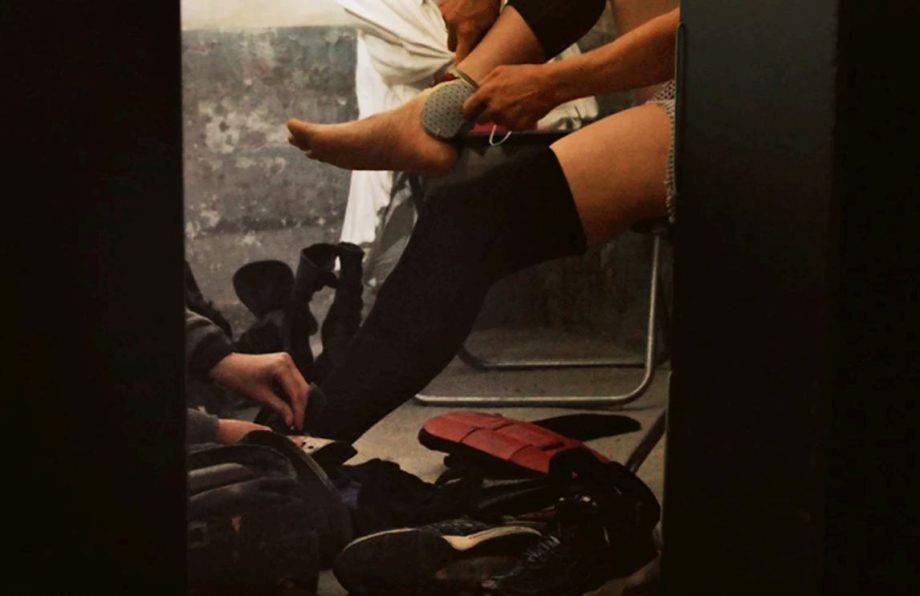

En présence de Virginie Arnaud (actrice cascadeuse), Paloma García Martens (coordinatrice d’intimité) et Emmanuel Thomas (responsable de Distribution Artistique Membre ARDA Associé)

12h30-14h : pause déjeuner

14h-14h45 : Julien Bervas, « Enjeux d’image et de statut : retour sur la grève des comédiens de doublage en 1994 »

Le 18 octobre 1994, les comédien.nes de doublage français débutent une grève à l’ampleur inédite, entraînant l’arrêt de ce secteur industriel impliqué dans la distribution des films étrangers sur les écrans français. Au moment où le secteur subit une grave crise économique et où les modes de consommation des films changent rapidement, les comédien.nes de doublage luttent pour être reconnu.es comme artistes-interprètes et ainsi percevoir les droits d’auteur découlant de l’exploitation des films doublés. Ces droits leur sont refusés par les utilisateurs du doublage qui considèrent ces comédien.nes comme des doublures. Le flou entourant leur statut juridique est intrinsèquement lié à la spécificité du métier et ce qu’ils sont, à savoir des artistes de l’ombre. Si la grève se termine en janvier 1995, elle permet, dans ce laps de temps resserré, de déployer une recherche bien plus vaste, portant sur le statut et la représentation du comédien ou de la comédienne de doublage en France depuis la loi Lang de 1985 jusqu’à la convention DAD-R de 2005. À travers l’histoire de cette grève, cette communication s’intéressera à la difficile représentation de ce groupe de comédien hétérogène, difficile représentation qui va de pair avec la construction d’une identité professionnelle multiple et complexe. Au cours de ce mouvement contestataire, les comédien.nes de doublage expérimentent une médiatisation inédite de leur métier et de leur outil de travail, en l’occurrence leurs voix. C’est au travers de cette médiatisation que l’on peut déceler la spécificité des enjeux représentationnels des voix de l’ombre du cinéma français.