Programme

- 10h : accueil

- 10h30 – 11h : Olivier Racine, Les films sonores de l’ECPAD.

- 11h – 11h30 : Hélène Clergeot : Sonorisation rétrospective de films amateurs réalisés pendant la guerre d’Algérie : quels enjeux historiques et mémoriels ?

- 11h30 – 12h : pause

- 12h – 12h30 : Anne Gourdet-Marès : La prise de son chez soi ou la solution du son magnétique sur film cinématographique.

- 12h30 – 14h : déjeuner

- 14h30 – 15h : Davide Bianchi : The Sound of Education: Creativity, Technology and Ideology in the Emilio Sidoti Collection and its Preservation (visioconférence)

- 15h – 15h30 : Alan Lozevis & Jean-Baptiste Masson : Le son du cinéma amateur, approches méthodologiques et archivistiques

- 15h30 – 16h30 : projection de films amateurs sonores

Olivier Racine, Les films sonores de l’ECPAD

L’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), établissement public administratif du ministère des Armées, conserve un corpus d’environ 120 fonds de cinéastes d’amateurs (1930 – 2000) sur le fait militaire collectés depuis les années 1990. Ces films tournés essentiellement sur des pellicules 9.5 mm, 16 mm, 8 mm et Super 8 apportent un éclairage intime et singulier sur les activités des militaires français principalement filmés sur des théâtres d’opérations extérieures (guerre d’Indochine, guerre d’indépendance algérienne, opérations extérieures au Tchad, etc.) qui contraste avec la production audiovisuelle institutionnelle de l’ECPAD. Mon intervention aura pour but de présenter pour la première fois les films sonores de ce corpus. Ces œuvres se partagent entre des films dont la sonorisation (commentaires et musiques) a été assurée par les cinéastes eux-mêmes et des films originellement muets qui ont fait l’objet d’une « commentarisation » entreprise par l’ECPAD au début des années 2000 lors de leur entrée dans les collections. Cette « commentarisation » avait pour but de préciser le contexte de réalisation des films : motivations des cinéastes dans l’acte de filmer, informations sur les lieux et les personnes représentées à l’image, indications sur le contexte historique des prises de vues. Quelles sont les caractéristiques des bandes sonores de ces films ? Quelles informations apportent les sons et pour quelle finalité ? Il s’agira de présenter les premiers résultats de mes constatations. Une projection de documents et d’extraits de films sera envisagée pour illustrer mon propos.

Olivier Racine, chargé d’études documentaires interministériel, est responsable de la bibliothèque et des archives privées à l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) depuis 2011. Titulaire d’une licence en arts du spectacle (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), il est l’auteur de textes sur le cinéma amateur (1895 n° 74, AFRHC, 2014), sur la musique de film (Images d’armées. Un siècle de cinéma et de photographies militaires (1915-2015), Ministère de la Défense/ECPAD, 2015) et sur la photographie (Images du Cambodge, 1990-1993, ECPAD, 2022 ; La guerre de Corée (1950-1953), ECPAD, 2023). Il intervient aussi dans des manifestations culturelles (Rendez-vous de l’histoire de Blois, Les Oubliés du cinéma).

Hélène Clergeot : Sonorisation rétrospective de films amateurs réalisés pendant la guerre d’Algérie: quels enjeux historiques et mémoriels ?

Dans le cadre d’un projet de recherche sur le cinéma amateur, cette communication s’intéresse particulièrement à la sonorisation a posteriori de films amateurs réalisés en situation coloniale et la place de ce geste dans leur nouveau régime archivistique. Les films amateurs réalisés dans l’Algérie coloniale pendant la première moitié du XXème moitié, auxquels nous avons accès aujourd’hui, dans différents lieux d’archives en France, sont majoritairement voire exclusivement muets. Quelques rares cinéastes amateurs, au sein de notre corpus, ont cependant décidé de sonoriser leurs films au moment de les déposer aux archives soit environ une quarantaine d’années après leur tournage pour commenter rétrospectivement leurs images. Cette pratique nous interroge parrapport à sa temporalité et ses intentions notamment dans le cas de films d’anciens soldats réalisés avant et pendant la guerre d’Algérie. Quelle est la fonction de ces commentaires ? En quoi complètent-ils ou se substituent-ils aux cartons qui étaient parfois utilisés par les cinéastes à cette époque ? Comment ces commentaires participent-ils d’un témoignage historique en documentant des aspects méconnus de la colonisation française en Algérie et notamment de la vie militaire ?

Nous nous intéresserons tout particulièrement aux cas de deux cinéastes amateurs dont les films sont aujourd’hui archivés à l’ECPAD : le sous-lieutenant Henri Frigoul qui a réalisé un film dans une compagnie de réparation divisionnaire d’infanterie (CRDI) en Algérie de 1961 à 1962 et le général Pierre Denis qui a réalisé deux films auprès des Méharistes pendant son affectation de 1948 à 1952 puis de 1958 à 1962 lorsqu’il était commandant d’une compagnie.

Hélène Clergeot est doctorante à l’Institut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel (IRCAV) depuis 2020 et chargée de cours depuis 2022, à la Sorbonne Nouvelle. Sa thèse, provisoirement intitulée «Filmer la question coloniale en Algérie (1924-1962): déconstructions intimes et regard postcolonial», est dirigée par Kristian Feigelson au sein de l’école doctorale 267 Arts et Médias de l’Université Sorbonne Nouvelle. Elle met en lumière les films amateurs tournés pendant la colonisation française en Algérie et leur éventuel réemploi dans des documentaires contemporains. L’analyse des fonds amateurs coloniaux comme objet esthétique et pratique sociale permet d’interroger, d’un point de vue intime, la représentation visuelle de l’Algérie coloniale et ses béances.

Anne Gourdet-Marès : La prise de son chez soi ou la solution du son magnétique sur film cinématographique

Au début des années 1950, la pratique du son enregistré sur bande magnétique s’impose progressivement et modifie le paysage technique. Des magnétophones et des dispositifs de synchronisation arrivent sur le marché, démocratisant l’ajout du son aux images amateurs. Pathé, qui au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a réinvesti la branche industrielle du matériel cinématographique de format réduit, se saisit de cette technologie pour innover et étendre son précepte d’un cinéma pour tous au meilleur rapport qualité/prix à la sonorisation des films par les particuliers. Il s’associe avec la société Pyral, propriétaire d’une méthode d’enduisage de pistes magnétiques sur films cinématographiques et choisit de contourner la problématique coûteuse et complexe de la synchronisation des systèmes à double bande en proposant un procédé alternatif, à savoir le son magnétique sur film. Pour cela, il équipe ses projecteurs d’enregistreurs/lecteurs magnétiques et d’un amplificateur adéquat. Les cinéastes amateurs peuvent à présent sonoriser leurs films muets, après coups, en enregistrant des voix, musiques et bruitages, automatiquement synchronisés aux images en cours de projection. Pathé lance ce procédé dès 1951 sur ses appareils en 16 mm et 9,5 mm avec les projecteurs Pathé Joinville et Marignan.

Cette communication se propose d’étudier les conditions et contraintes techniques de cette innovation mise au point par Pathé qui se généralisera ensuite sur des appareils sophistiqués. A travers l’analyse d’un corpus de film comportant ce procédé, il s’agira également de déterminer les caractéristiques formelles de ces pistes sonores forcément recréés en dehors de tout réalisme du son direct.

Historienne et technicienne du cinéma, Anne Gourdet-Marès est responsable de la collection des appareils de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé. Ses études sur l’histoire des appareils et de la pellicule ont fait l’objet de plusieurs articles. Elle a notamment publié Si on allait au cinéma ! (À dos d’âne, 2018), ainsi que Projecteurs & Caméras. La collection de la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé (Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, 2024). Son approche praticienne des techniques cinématographiques l’a conduite à créer des spectacles de lanterne magique et à étudier la manipulation de ce médium pré cinématographique.

Davide Bianchi : The Sound of Education: Creativity, Technology and Ideology in the Emilio Sidoti Collection and its Preservation

Since the early period of the Italian discussion concerning cinema and teaching in the 1920s and 1930s, the use of sound has been debated as a controversial tool: it was the live voice of the teacher which had to resonate in the classroom, and not the pre-recorded sound-on-film. With the rise of wider economical possibilities of amateur filmmaking and the freedom granted from the Republican Institutions in the postwar, small-gauge films started being used as a grassroot educational instrument since the 1960s, both mute and sound, leading to in-class, students-lead filmmaking practices with a large array of strategies for implementing sound technologies: separated 1⁄4” audio tape masters, to be later mixed on 8mm and Super 8 magnetic stripes or to be played live during the screening; the recording of audio narrative commentary as a voice over for the story; pre-recorded chaotic childish narratives which, born as audio-only, would later become short films.

With this presentation I would like to focus on the in-class amateur production of a specific primary-school teacher, Emilio Sidoti, whose films are now preserved at the Home Movies – Archivio Nazionale del Film di Famiglia in Bologna, Italy, and the way sound was used as a layered device in his students’ production spanning twenty years (1968-1989). Not only such quasi-artisanal amateur audio recordings play in-fact a seminal role in the educational purpose of the films, highlighting the voice of both the teacher and the children, but they force archivists to devise conservation and restoration strategies when it comes to recovering, synchronizing them and identifying their overall role.

Davide Bianchi is a PhD student at the University of Pisa in the History of Performing Arts curriculum – a joint course with the Universities of Florence and Siena. His research focuses on the use of small-gauge film formats in school and their preservation. He graduated from the University of Bologna, earning a BA in Drama, Art and Music Studies in 2017 and a MA in Cinema, Television and Multimedia Production in 2020. He has been collaborating with the Home Movies Archive in Bologna and participated in the last film preservation Advanced Training Course at the Cineteca di Bologna.

Jean-Baptiste Masson et Alan Lozevis, Le son du cinéma amateur, approches méthodologiques et archivistiques

Cette communication croisée entre un chercheur et un technicien-archiviste développera le travail mené depuis 18 mois sur la conception et l’écriture d’un manuel pour la restauration du son des films amateurs. Le cinéma amateur se caractérise en effet par la non-standardisation des moyens et des techniques employés, ce qui pose à l’archiviste une série de problèmes particuliers d’ordre matériel et technique, que les manuels de restauration sonore ne traitent pas. Nous détaillerions ces spécificités. Nous insisterons sur la notion de bruit et sur son intérêt documentaire.

Alan Lozevis est technicien-archiviste, en charge des fonds sonores à la Cinémathèque de Bretagne. Après un Master métiers du Patrimoine à l’université Bretagne-Sud, il intègre en 2015 l’équipe de la Cinémathèque et se forme sur le traitement et la numérisation des fonds argentiques du cinéma amateur et professionnel. Depuis 2024, après deux ans de formation complémentaire dans le domaine du son (Image et Son Brest, Institut National de l’Audiovisuel), il travaille également sur les supports sonores et leur restauration.

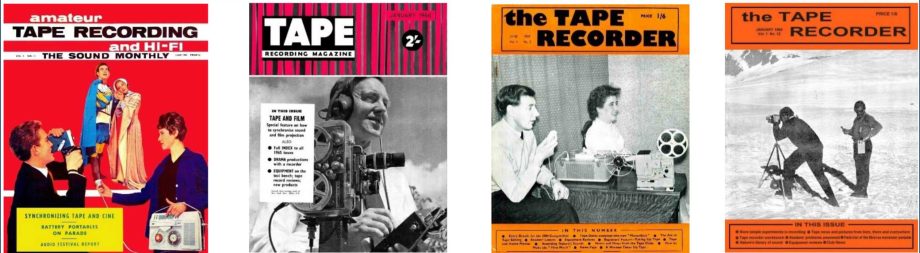

Jean-Baptiste Masson est post-doctorant Marie Skłodowska-Curie / Bienvenüe à l’université Rennes 2, et chercheur associé à la Cinémathèque de Bretagne. Après une thèse sur les pratiques sonores des amateurs au Royaume-Uni et en France (Sound Hunters, Routledge, à paraître), il travaille à présent sur un manuel pour la restauration du son des films amateurs.